聚焦儿童需求 助力教学转型

——武进区张云波名师工作室第24次活动

随着《义务教育道德与法治课程标准(2022版)》的颁布,小学道德与法治课程将迈入新时代。提升小学道德与法治教师对新课标的理解水平,引领广大教师践行核心素养导向的教学转型,发挥小学道德与法治学科铸魂育人的作用,落实立德树人的根本任务,2月23日,武进区张云波名师工作室在武进区人民路小学开展了第24次活动。

本次活动以“基于儿童需求的小学道德与法治教学设计与实施的研究(生命安全与健康)”为主题,安排了两节教学展示、一场专题讲座和一次头脑风暴。

武进区人民路小学陈洁老师执教《不一样的你我他》。陈老师用新颖而精彩的几个活动“比比树叶一样吗”、“画画手中的圆”、“不一样的节日祝福”串联起整节课,孩子们用眼发现不同的美,用笔画出不同的想法,用心插出满含爱意的花束,于活动中发现不一样的美,欣赏不一样的美,创造不一样的美。

常州大学附属小学周敏侠执教《守规则要自觉》。周老师以贴近孩子生活的“流动红旗”展开课堂,引导孩子反思自我、思考如何遵守规则。借助课前借书活动和课堂模拟借书还书环节,在对比中明确遵守规则不盲从,尤其是无人监督时遵守规则主要靠自觉,素材真实,指向明确,目标清晰。

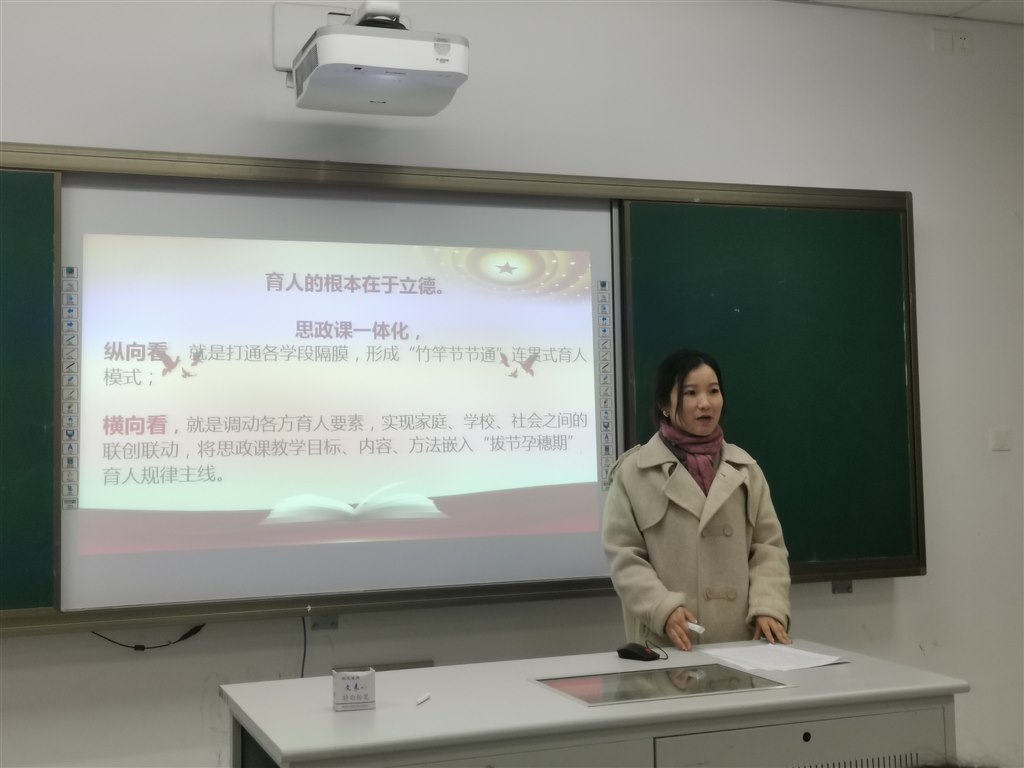

星河实验小学曾美婷老师带来专题讲座:《思政课一体化:打造育人新样态》。曾老师从:培养价值引领的“大先生”、打造五育并举的“大课堂”、构建共建共享的“大平台”三个板块来分享了她在促进一体化思政课落地生根上的思考,并且介绍了星河实验小学的思政课程体系和实践经验。

随后,在张老师的带领下,与会老师们进行了头脑风暴,对今天的课堂教学与设计纷纷发表了自己的见解。

活动的最后,由常州市乡村小学道德与法治骨干教师培育站导师张云波老师做总结发言。张老师充分肯定了两位老师教学设计很用心,关注了学生解决生活中实际问题的能力,使用的方式方法契合学生需求,老师起到了很好的引导作用,个人教学能力得到了快速成长和发展。同时也为老师们指明了前进的方向,今后可以重点探索思政课如何更好的与学生生活契合,如何跨学科、一体化,真正发挥思政课的立德树人的根本作用。

活动之后,工作室成员们对于课堂教学有了新的认知和反思,老师们回顾自己的课堂教学,有了新的体会和感悟。

学员感悟:

曾美婷:我从活动设计角度思考:

1.观察生活,重拾规则:周老师通过多组视频和课堂情境模拟,让学生形成强烈的视觉冲击,使他们感受规则的力量,并认识到要自觉践行规则。

2.分组讨论,制定班规:此外还可通过小组讨论交流,共同制订班级规则,通过多样的汇报方式让大家在轻松的氛围中了解并践行规则。

3.环环相扣,逐层而上:陈老师通过丰富多彩的活动让学生发现世界充满不同正因为大家有不同,需要发扬自己的优点、尊重、理解接纳不同,与不同友好相处,这样我们的生活才会更加丰富多彩。由此还可上升到国家和而不同,求同存异,这就是中国智慧。

吴珊:对作业的布置来说,无论是课前作业的布置还是课后作业的布置,最终是指向学生的知行合一。因此在周老师的课堂初始,借助流动红旗的落选来进行自我反思是非常贴近学生生活的内容。在课前便可先让学生意识到流动红旗落选的具体原因,对失分原因进行分析,初步感受到遵守规则的重要性。再经过一堂课的学习后将自己学到的内容融合于每周的行为习惯表现中,以打卡方式在班级中对重点失分行为进行监督,将自觉守规则的口号落实到每天的行动中。学生每个人都是监督员,以互相监督的方式改善一个班级的班风,定期褒奖守规则之星,将课后作业以阶段性成果的展示方式进行,学生才能逐渐做到“自觉守规”。

蒋晓娜:两位教师在教学设计时都充分利用了班级资源,变教材上的学生为教室里的学生。《不一样的你我他》中,陈老师巧妙利用班级里双胞胎的资源,让学生近距离感受长得再像的两个人也有不相同的地方。《守规则要自觉》中,周老师独具匠心地设计借书还书的环节,用拍摄的视频作为课堂材料,这种发生在学生身上的真实性材料让学生的课堂感受更具直观性。这样的教学设计“就地取材”,也能更好的做到“因材施教”。

每一次的活动,都是一次自我的提升,工作室的小伙伴们在一次次的活动中,让智慧之花绽放,让思维得到生长。通过本次活动,工作室的小伙伴们又获得了无限的收获与思考。路漫漫其修远兮,我们将继续向着远方前行!

(撰文:李 倩 摄影:顾卓筠 审核:张云波)