携手共研讨 并进同成长

——常州市乡村小学道德与法治骨干教师培育站暨张云波名师工作室活动

在道德与法治新教材全面实施的背景下,为进一步提高小学道德与法治教材的实施水平,提升教师教育教学能力,加强武进区学科骨干教师队伍建设,促进学生良好品德形成和社会新发展,9月28日,常州市乡村小学道德与法治骨干教师培育站暨张云波名师工作室活动在武进区牛塘中心小学举行。常州市乡村小学道德与法治骨干教师培育站导师张云波及全体成员、武进区张云波名师工作室全体成员、南夏墅中心小学骨干教师共同参与了此次活动。

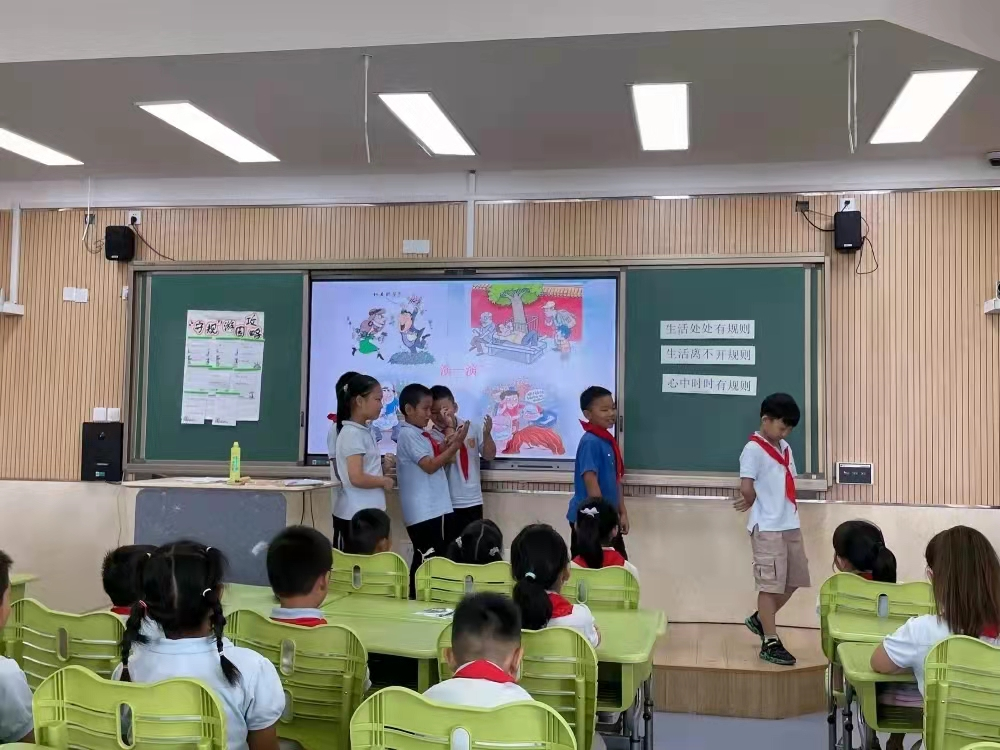

本次活动以“基于儿童需求的小学道德与法治教学设计”为主题,全天活动分为四个议程,分别是教学展示、头脑风暴、读书沙龙和《读书》培训。课堂教学展示拉开了上午活动的序幕。人民路小学殷花老师执教了《生活处处有规则》,通过创设游览动物园的情境、小组讨论等丰富多彩的活动帮助学生寻找生活中的规则,懂得处处有规则,潜移默化地帮助学生理解规则的重要意义,提升规则意识,为学生将规则意识落实到实践当中夯实基础。清英外国语学校吴明红老师执教的是新教材《法律是治国之重器》。她通过对“法”字追根溯源、现场调查、观察日历、观看视频、讨论思辨、金句分析、社会热点事件等活动,引导学生明确每个公民应树立的规则意识和法治观念。接着张云波导师就“常州市乡村小学道德与法治骨干教师培育站建设”相关文件和研修方案进行了详细解读,她希望全体学员明晰章程,提前规划。全体学员认真听、仔细记,深刻认识到培育站的价值,明确了研修的方向和要求。随后,在张老师的带领下,与会老师们进行了头脑风暴,对今天的课堂教学与设计纷纷发表了自己的见解。

下午的活动内容延续了上午的充实与精彩。在读书沙龙环节中,老师们就共读书目《教育的目的》畅谈自己的阅读感悟。“放在课程的中央,与孩子共生”“有意义的学习”“借助树木认识树林”“儿童是独一无二的个体”“求知欲和探究精神”等频出的经典语录,让老师们不断重构教育理念,践行最接地气的儿童立场。接下来是《新思想学生读本》线上培训。培训专家顾瑾玉针对三年级《读本》给出了这样的建议:第一,在科学性、准确性上下功夫。我们要坚定政治信仰,自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,做到讲课有底气,道理讲清楚、讲透彻,用真理的强大力量引导和感染学生。第二,在大中小学一体化兼顾上下功夫。在教学过程中,教师要加强对“讲什么、讲到哪、讲多少、以什么方式讲”等问题的思考,统筹不同学段内容的衔接,把握好《读本》(小学低年级)内容讲授的广度和深度。第三,在提升教学吸引力上下功夫。教师要注意教学语言的运用,注意理论内容、理论语言向教学内容、教学语言转化,不断提升教学的趣味性,增强课堂教学吸引力。第四,在形成育人合力上下功夫。应重视相关课程资源的开发和利用,激发学生的学习热情。

活动的最后,由常州市乡村小学道德与法治骨干教师培育站导师、武进区名师工作室领衔人张云波老师做总结发言,为老师们指明了前进的方向。她希望老师们筑牢教育者守初心、但使命的思想共识,做儿童成长的引路人;同时还鼓励学员们不断提升职业规划能力,认真制定研修计划、读书笔记和活动反思,不断提高教学设计能力和教育科研能力,争做新时代成长型教师。

整整一天的学习培训,干活满满,既有思政引领、理论先行,又有具体的实践探索。在接下来的学习研究中,老师们必将砥砺前行,不负韶华,向道德与法治教育更深处漫溯。

【活动感悟】

蒋晓娜:张云波老师主持的“常州市德法乡村骨干教师培育站”,第一次活动结束了。满满一天的丰富活动,干货满满。张老师对于两节公开课的点评,打开了我对小学德法课堂教学认识的新大门。从张老师的点评中我体会到:对课堂教学的情景创设、教学环节设计、课堂提问设计、课后拓展…都要从儿童立场出发。儿童的生活实际是我们德法老师教学的出发点,儿童的真需求是老师教学探索的指明灯。

沈晶:在这次的培育站活动中,我从吴明红老师的课堂里,感受到了巧心设计、慧心组织、入心落实的精彩。整个课堂中,学生在游戏中初识法,在文化中研识法,在生活中结识法,在现实中落实法,在课后续识法。更从老师们的精彩点评中,感受到了智慧的火花、思维的生长。张云波老师的前瞻引领更让我学着于细微处思考教学的艺术,于学生的切实需求探索教育的目的。培育站这个平台让我燃烧脑力,激发动力,释放活力,绽放魅力。我定全力以赴,奋力前行。

邹媛:生活离不开规则,殷老师通过不同的规则来让孩子了解到规则的重要性,并且结合真实情境来让孩子更好地接触规则,孩子们在闯关游戏中能够小组合作将不同区域游玩时需要遵守的规则,通过孩子的回答能看出孩子们都有很强的规则意识。吴老师让学生初步识法到了解法律,并且用繁体字“灋”让孩子更好地走进宪法,并且了解到宪法至高无上的地位,通过生活中的场景与宪法相联系,时事新闻与疫情结合,更贴近孩子的生活,让孩子更加了解违反法律法规将会给我们带来的危害。通过两节课的学习,让我对道德与法治的课堂有了不同的认识,规则、法律这一类枯燥、距离学生较远的知识,在教师精心设置的生活化情境中得以拉近,学生在课堂上从生活经验出发理解课堂知识,教师又引导学生由课堂再次走入生活。

图:王静 文:吴明红 审核:张云波